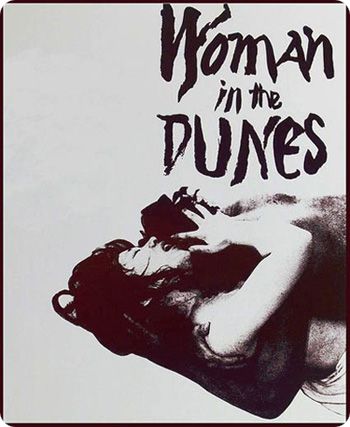

Навеянное "Женщиной в песках" ("Suna no onna") Хироси Тэсигахара

Начавшаяся, как экскурс в жизнь некоего энтомолога, история с подобающей японской изощренностью, извернется притчей о перемене ролей и даже тем, что на тюремном жаргоне называется «переменой участи». Когда от беспросветности и обрыдлости тюремного существования, арестант совершает повторное преступление на зоне, часто уже перед самым выходом – в этом есть что-то из «жизни насекомых». Что-то мрачное, странное и болезненное, сродни «стокгольмскому синдрому», и одновременно некая степень свободы существа летящего на огонь – свободы от того, что годами в четырех стенах твое поведение было детерминировано законом, охранниками, конвоирующими, надзирателями и, в конце концов, самой сутью мироздания.

И тут уж вполне уместно цитировать Кафку (а его уместно цитировать почти всегда):

«Первый признак начала познания — желание умереть. Эта жизнь кажется невыносимой, другая — недостижимой. Уже не стыдишься, что хочешь умереть; просишь, чтобы тебя перевели из старой камеры, которую ты ненавидишь, в новую, которую ты только еще начнешь ненавидеть. Сказывается тут и остаток веры, что во время пути случайно пройдет по коридору главный, посмотрит на узника и скажет: «Этого не запирайте больше. Я беру его к себе». Впрочем, это все лирика… Попытки моего далеко не японского ума встроить в сознание чужые коды, через более близкие ассоциации. Тэсигахара вряд ли думал о каких-то таких кроненберговских мутациях у двуногих насекомых и экранизировал все же не записки чешского чиновника, а Кобэ Абе - родную литературу , выросшую из плоти и крови собственной многовековой культуры, с которой регламентированности, есть мнение, сравнится не всякая тюрьма или каторга. Видимо этим можно объяснить то, что Тэсигахара тут выступает не в роли автора повествующего об экзистенциальной несвободе – для него это задано уже как бы по умолчанию, а исследователем, ставящим фильм, как лабораторный опыт.

Изысканный визуальный ряд с галлюцинаторными, черно-белыми кадрами нездешних песчаных барханов, только подчеркивает аскетизм замысла, в который авторы помещают своих героев, как жуков в банку. Вводные условия – «сизифов труд», почти средневековая эксплуатация, плебейские рожи местных тут выступают всего лишь в качестве электрического импульса, положившего начало конфликта, а в центре воронки - мужчина и женщина. Для нее «банка» - родина, потому что там ее дом и похоронены близкие, для него – тюрьма, потому что он там чужой, «залетный». Кругом песок, как метафора человеческого существования и времени. Ощущение его на коже. Одни и те же фразы повторяющиеся рефреном – «а как там, в Токио?»... Гнев, борьба, смирение, попытки спариваться при свете фонариков – все фазы эксперимента фиксирует бесстрастный взгляд камеры. Дальше камерное повествование зависает в точке хоть какого-нибудь выхода – выбраться из ямы в Токио или хотя бы увидеть море, но финальный исход предрешен уже заранее – внутри одной ямы вырыта другая, еще более глубокая.

И тут уж сложно объективно судить, чем это считать – то ли трансгрессией, попыткой вырваться за пределы предписанной участи, тренировкой духа, проявлением гордости и этаким самурайским настроем у энтомолога, несвойственным для его профессии, но свойственным его островной культуре. То ли лечением «подобного подобным» - сублимацией необходимого субституцией и изживанием внутренней дыры, банальным бытовым повтором, как скажем принятый у офисных клерков обычай после дня на работе петь в караоке-баре до самого закрытия, а потом с красными глазами идти с утра на службу. То ли свободой, то ли рабством. То есть, то ли потерей, то ли приобретением, а отличать одно от другого мы так и не научились. Остается только песок…