Жизнь, сволочь в лиловом мундире,

гуляет светло и легко,

но есть одиночество в мире

и гибель в дырявом трико.

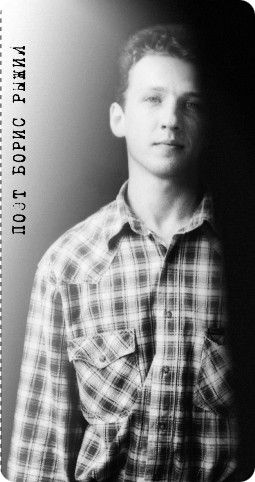

С чего бы в такой веселый день, когда жара за окном набирает летнюю силу, солнце уже без весеннего стеснения палит из всех орудий, птички там разные переругиваются торопливым чириканьем и хочется жить и улыбаться, с чего бы в такой погожий выходной день вспоминать о горьком, тоскливом и безысходном? Не знаю. Просто когда-то заметил короткую статью про голландский фильм о русском поэте Борисе Рыжем. Заметил, забыл, а сегодня вдруг само собой всплыло в памяти. Фильм собственно так и называется «Борис Рыжий». И вроде нет в нем нечего особо замечательного. С художественной точки, как любят ценители, картина эта – всего лишь круглый серый ноль: есть люди, и есть камера. Больше, в принципе, не надо. Заглавный герой появляется на экране только в хроникальных кадрах из чуть ли не единственной видеозаписи – забытой, ставшей даже раритетной телепередачи об обладателе премии «Антибукер» 99-го года.

Похоронная музыка

на холодном ветру.

Прижимается муза ко

мне: я тоже умру.

Духовые, ударные

в плане вечного сна.

О мои безударные

"о", ударные "а".

Отрешенность водителя,

землекопа возня.

Не хотите, хотите ли,

и меня, и меня

до отверстия в глобусе

повезут на убой

в этом желтом автобусе

с полосой голубой.

Ах да – не сказал важное – Борис Рыжий умер в 2001-ом. Повесился на балконной двери в возрасте 26-и лет, когда жизнь его была вполне благополучной с милой женой, прекрасным сыном, выгодной научной карьерой геофизика (8 лет по этой специальности учился) и немалой известностью поэта не только среди узкого круга посвященных на родине, но и в далекой Голландии, где стихи его неожиданно стали чуть ли не всенародно любимыми. Самозарождающийся вопрос: «Почему?» - взволновал по большому счету только заграницу, а именно голландского режиссера Алену Ван Дер Хорст. Она через 8 лет после смерти поэта приехала в Екатеринбург (бывший Свердловск), где Рыжий, по его же словам, прожил лучшую половину жизни – все школьные годы.

Так гранит покрывается наледью,

и стоят на земле холода, -

этот город, покрывшийся памятью,

я покинуть хочу навсегда.

Будет теплое пиво вокзальное,

будет облако над головой,

будет музыка очень печальная -

я навеки прощаюсь с тобой.

Больше неба, тепла, человечности.

Больше черного горя, поэт.

Ни к чему разговоры о вечности,

а точнее, о том, чего нет.

Это было над Камой крылатою,

сине-черною, именно там,

где беззубую песню бесплатную

пушкинистам кричал Мандельштам.

Уркаган, разбушлатившись, в тамбуре

выбивает окно кулаком

(как Григорьев, гуляющий в таборе)

и на стеклах стоит босиком.

Долго по полу кровь разливается.

Долго капает кровь с кулака.

А в отверстие небо врывается,

и лежат на башке облака.

Я родился - доселе не верится -

в лабиринте фабричных дворов

в той стране голубиной, что делится

тыщу лет на ментов и воров.

Потому уменьшительных суффиксов

не люблю, и когда постучат

и попросят с улыбкою уксуса,

я исполню желанье ребят.

Отвращенье домашние кофточки,

полки книжные, фото отца

вызывают у тех, кто, на корточки

сев, умеет сидеть до конца.

Свалка памяти: разное, разное.

Как сказал тот, кто умер уже,

безобразное - это прекрасное,

что не может вместиться в душе.

Слишком много всего не вмещается.

На вокзале стоят поезда -

ну, пора. Мальчик с мамой прощается.

Знать, забрили болезного. «Да

ты пиши хоть, сынуль, мы волнуемся».

На прощанье страшнее рассвет,

чем закат. Ну, давай поцелуемся!

Больше черного горя, поэт.

Фильм, разумеется, снят для иностранцев. У них он почти наверняка вызовет шок и лишь сильнее утвердит образ России как безнадежного края грязных снегов, измызганных простуженных дворов, пыльного, гнетущего взгляд бетона и прогнившего копотью неба. Многим же из нас он только напомнит привычные «красоты» родных улиц. Известный парадокс: в России куда не езжай, от восхода до заката – все одно, словно бы и нет пространства. Проводником в этом мире выступает сестра Бориса Рыжего, которая открывает перед явно оробевшими голландцами обычные приметы нашей жизни: хмурые и подозрительные сограждане всех возрастов и полов со взглядами от волчьего до безразличного. Съемочная группа кропотливо ищет следы памяти погибшего поэта, ходит по бывшим соседям, встречает друзей, берет интервью у жены, у сына. Предсказуемо обнаруживается, что никто, кроме близких, Рыжего не помнит, а стихов его уж и подавно не читали. Неудивительно это потому, что в повседневной жизни он даже отдаленно не напоминал «служителя муз». Без малейшего налета интеллигентности, но с лихими дворовыми повадками, шрамам в пол-лица и простыми глазами рабочего парня. Он воспринимал себя, прежде всего, как человека, а все остальное – потом. Хотя и это может быть лишь иллюзией, самообманом поэта, который легко обличается, стоит лишь бросить взор в сумрак выстраданных строк.

Приобретут всеевропейский лоск

слова трансазиатского поэта,

я позабуду сказочный Свердловск

и школьный двор в районе Вторчермета.

Но где бы мне ни выпало остыть,

в Париже знойном, Лондоне промозглом,

мой жалкий прах советую зарыть

на безымянном кладбище свердловском.

Не в плане не лишенной красоты,

но вычурной и артистичной позы,

а потому что там мои кенты,

их профили на мраморе и розы.

На купоросных голубых снегах,

закончившие ШРМ на тройки,

они запнулись с медью в черепах

как первые солдаты перестройки.

Пусть Вторчермет гудит своей трубой,

Пластполимер пускай свистит протяжно.

А женщина, что не была со мной,

альбом откроет и закурит важно.

Она откроет голубой альбом,

где лица наши будущим согреты,

где живы мы, в альбоме голубом,

земная шваль: бандиты и поэты.

Режиссер ставит заведомо риторический вопрос, пытаясь понять причины негаданного, на первый взгляд, абсурдного самоубийства. Но «сентиментальное путешествие на родину» с избытком предоставляет лишь гипотезы и мнения разных людей. Легко упрекать среду – душный омут промышленного города, лязгающий в голове свинцовой обреченностью. Интересно связать судьбу художника слова с историй страны на сломе времен, прошить его нервными нитями прошлого, где жили самые дорогие люди – лучшие друзья, безвестные хулиганы и воры, или, как пишет Рыжий, «первые солдаты перестройки». Возможно, с ними он был одним целым с единым непрерывным дыханием, но безжалостной гильотиной перемены разрубили жизнь, оставив поэта в насмешку над ним среди никчемно живых. Впрочем, ничего на самом деле неясно. Ведь если бы у самоубийства была причина, источник, корень яда – его можно было бы аккуратно выдавить, освободив разум от смертельного отравления мыслями. И чтобы поведать о том, как легок путь в петлю, можно написать тысячу страниц, отснять километры пленки, или запнуться на перовом же слове, сухо сглотнув в гулком безмолвии недоумения. Разницы нет, и все бессмысленно.

Я на крыше паровоза ехал в город Уфалей

и обеими руками обнимал моих друзей —

Водяного с Черепахой, щуря детские глаза.

Над ушами и носами пролетали небеса.

Можно лечь на синий воздух и почти что полететь,

на бескрайние просторы влажным взором посмотреть:

лес налево, луг направо, лесовозы, трактора.

Вот бродяги-работяги поправляются с утра.

Вот с корзинами маячат бабки, дети — грибники.

Моют хмурые ребята мотоциклы у реки.

Можно лечь на теплый ветер и подумать-полежать:

может, правда нам отсюда никуда не уезжать?

А иначе даром, что ли, желторотый дуралей —

я на крыше паровоза ехал в город Уфалей!

И на каждом на вагоне, волей вольною пьяна,

«Приму» ехала курила вся свердловская шпана.

(Заголовок и стихи Бориса Рыжего)