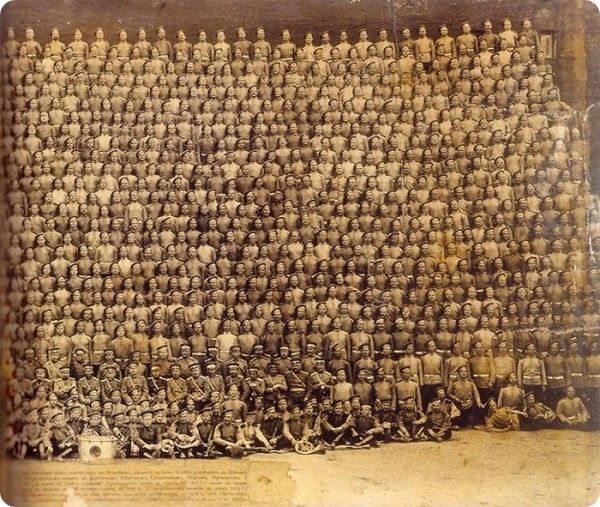

«Полк, смирно!» - кинофильм Бориса Лизнёва, который напрашивается на определение «экспериментальный», но вовсе не из-за действительной авангардности своего содержания или какой-то прям невозможной изощренности формы, а скорее просто из-за редкости подобных произведений. В течение 22-х минут камера рассматривает только одну фотографию. Но какую! Фотография эта поразительно историческая. На ней запечатлен Кексгольмский полк. Это гвардейская военная часть царской России. Основан полк был в незапамятном 1710-м году лично Петром Первым, и с тех пор исправно принимал участие во всех войнах, в которые имело возможность ввязаться российское государство. За 200 с небольшим лет множество поколений безусых солдатиков и бывалых вояк под началом статных и гордо выправленных русских офицеров прочесали Россею вдоль и наискосок, оставив кровавые следы незабвенной славы чуть ли не во всех городах и весях. А потом все те же офицеры, носители чести и доблести армии, сражались в безнадежных белых полках. И битва эта была по-прежнему за царя только не того, который раньше олицетворял всю державу, с ее черными крестьянами и выхолощенным дворянством, а за того царя, чье имя означало лишь память об уже безвозвратно погибшей стране.

Впрочем, все это будет после, а пока в кадре замер 1903-й год, Варшава, и тысяча русских солдат смотрит в объектив, но нам кажется, что перед ними открылось нечто совсем иное. Уж точно не маленькая стекляшка фотокамеры, а, наверно, сама сущность времени, далекого, уходящего в глубины бытия, и вместе с тем вездесущего, застилающего все пространство, пронизывающего каждое дыхание, отсчитывающего удары сердца. И видя это неизведанное будущее, сотни и сотни разных, особенных, неповторимых лиц вглядываются в туманные, размытые миражи грядущих эпох. Потому, наверно, так ощутимо отпечатываются в сознании глаза этих незнакомых людей с забытыми именами, уже истлевшими телами. Мы их никогда не узнаем, и судьбы их нас не касаются, и жизнь наш совсем другая со своими очень нужными заботами. Но стоит вот так вот на минутку задержать взгляд на черно-белом, пожелтевше-потертом фотополотне, и сама собой из ниоткуда возникает тихая, слегка печальная радость.

В общем, чувство, конечно, обывательское, но почему-то оно дорогое, позволяющее забыть на чуть-чуть все-таки дурацкие заботы и подумать, что вот и до меня жили люди. Нет, это само собой, что жили, тут откровения нет, а щемящая грусть просыпается от непосредственного прикосновения к этой минувшей жизни, к ощущению давнего времени. Всего минута, короткая, обычная, выкроенная между армейскими делами. Просто так собрались всем полком, стали, подождали, пока там фотограф протрет очки. Вспышка! И дальше пошли по распорядку, кто казарму драить, кто ружья чистить, кто еще чего-нибудь. А в следующую секунду прошло 100 лет, и уже в общем-то не важно, какие в тот и все последующие дни были дела у этих людей. Во времени, в вечности, для будущих поколений остался только этот короткий миг, в котором и сохранились все их жизни, все чувства и стремления. И смотрят они на нас, будто сквозь наслоения спрессованного века шлют искренний привет. «Мы здесь, а вы там. Мы уже пожили свое, повоевали, пострадали и порадовались. А вы как? Как там родина-мать, кто теперь на троне восседает? Что, волнуетесь за будущее? Ага, мы тоже волновались, прям так же как вы. Да сейчас можем быть спокойными, все-таки для нас уже вечность, а для вас пока то день, то ночь». Отвечать, конечно, не стоит, все-таки мы же не шизофреники, чтоб с фотографиями разговаривать. Но услышать, в воображении представить эти одобрительно-насмешливые разноголосые слова – до чрезвычайности приятно.

То есть ясно, что режиссер выбрал для фильма такой материал, что в любом случае должно было выйти что-нибудь дельное. Этот фотоснимок был сделан для своего времени уникальной камерой на пленку, позволившей запечатлеть сразу более тысячи человек и при этом так, что можно в деталях рассмотреть каждое лицо. Дальше можно спорить, нужно ли было озвучивать медленное рассматривание фотографии письмами солдат начала века. С одной стороны это, несомненно, придает какой-то сакральный исповедальный колорит, де стоят они все вместе, но каждый думает про свое: про дом, семью, хозяйство. Каждый здесь живой, живой в прямоугольных пределах этого исчезнувшего мира, от которого остался только один случайный лоскут, отрыв, сделанный к тому же неизвестным авторам, но на чертовки хорошую пленку. С другой, неплохо бы было дать зрителю право самому вслушаться в изображение, а фоном для умиротворения пустить какую-нибудь симфонию. Получилось бы еще торжественнее, словно безмолвное устремление в вечность, по волнам звуков, в уединении фильма, когда каждый может так же, как солдаты на фотоснимке, подумать про себя, что и после меня пройдет сотня лет, и ничего, ну вот совсем ничего, не будет значить все мое нынешнее. И тело мое рассыплется, превратившись в землю, и кровь моя прольется дождем, и память обо мне растает в прозрачности воздуха. И что тогда? Вот от них осталась фотография. А от меня что останется?